Die Geschichte

der ROKAL-TT Modelleisenbahn

von Manfred Albersmann

aktualisierte Online-Version des Buches

Die Firma Robert Kahrmann

Die Firma Robert Kahrmann wurde 1914 als "Robert Kahrmann & Co." gegründet und in Düsseldorf ins Handelsregister eingetragen.

Der Balte Robert Kahrmann, am 21. Mai 1887 in Libau geboren, siedelte bereits vor der Jahrhundertwende ins Ruhrgebiet nach Essen. Nachdem er 1914 seine Einzelhandelsfirma gegründet hatte, war er zunächst als freier Handelsvertreter für Metallwaren der Hedwighütte Stettin unterwegs. Zum Fabrikanten wurde er Mitte der zwanziger Jahre, als er in Venlo (Holland) einen kleinen Betrieb für Kokillenguss aufbaute. Nach einem Zwischenaufenthalt im Westerwald wohnte die Familie (drei Töchter: Ilse, Ursula, Helga) auf einem Gut bei Arcen (Holland).

Haus Erlenbruch 1946

Belegschaft der „Robert Kahrmann & Co.“ 1931

Zusammen mit dem niederländischen Baron Max de Weichs de Wenne betrieb Robert Kahrmann am St. Urbanusweg in Venlo die NV Metaalwaarenfabriek. Die NV Metallwaarenfabriek in Venlo und der Betrieb in Lobberich bestanden zeitgleich. Darum wechselte Robert Kahrmann in dieser Zeit fast täglich über die Grenze. Helga Grodde geb. Kahrmann verwitwete Heymanns erinnerte sich: Mein Vater arbeitete morgens in Venlo und nachmittags in Lobberich. Die grenzübergreifenden Geschäftsbeziehungen dürften bis Ende der 1930er Jahre bestanden haben. Zur Silberhochzeit 1937 erhielten Robert Kahrmann und seine Gattin Berna von der niederländischen Belegschaft einen Kerzenleuchter mit der Inschrift: Von Ihrer Gefolgschaft der NV Venlo 28.11.37 Die Kontakte ins benachbarte Holland nutze Robert Kahrmann aber auch auf andere Weise. Er hatte gute Verbindungen zum Amt Ausland/Abwehr des deutschen Oberkommandos der Wehrmacht. Vor dem deutschen Einfall in die Niederlande nahm er V-Leute der deutschen Abwehr mit nach Venlo oder von Venlo nach Deutschland (im Winter 1939/40 wurde er deshalb in Roermond inhaftiert). Während des Krieges befand sich in Lobberich im Haus Erlenbruch der von seinem Schwiegersohn Hans Heymanns geleitete "Meldekopf Kaldenkirchen" des Amtes Ausland/Abwehr des Oberkommandos der Wehrmacht.

Der Abwehr-Meldekopf Kaldenkirchen war eine Anlaufstelle der Abteilung I des Amtes Ausland/Abwehr im OKW. Der Meldekopf Kaldenkirchen war organisatorisch der Abwehrnebenstelle Köln unterstellt, die ihrerseits der Abwehrstelle Münster unterstand. Die Abwehrstelle Münster berichtete unmittelbar dem Amt Ausland in Berlin (Leiter: Admiral Wilhelm Canaris). Der so genannte Meldekopf Kaldenkirchen befand sich in Wirklichkeit im Haus Erlenbruch in Lobberich, wo die Familie Kahrmann vor Beginn des zweiten Weltkrieges wohnte. Nach Aussage von Frau Grodde gab es in dem Haus ein Büro und Telefonleitungen. Zollinspektor Hans Heymanns war der Abwehr unterstellt, zumindest in der Zeit vor dem Einmarsch in Holland, obwohl er eigentlich zum Zoll gehörte. Frau Grodde nahm oft Telefonate für ihren Mann entgegen und war auch bei verschiedenen Besprechungen dabei. Wiederum nach Aussagen von Frau Grodde gehörte zu Meldekopf ein großes Netz von V-Leuten. Das waren perfekt niederländisch sprechende Deutsche und auch Niederländer. Erinnerlich ist ihr ein Mann aus Niederkrüchten-Laar, der direkt an der Straße von Heyen nach Dülken wohnte. Die V-Leute wechselten ständig über die Grenze und zurück. Fortwährend kamen auch V-Leute zum Meldekopf um Informationen zu liefern. Für ihre Berichte bekamen die V-Leute Geld. Insbesondere die Niederländer haben sicherlich nicht aus reiner Freundschaft für die deutsche Abwehr gearbeitet.

Weihnachtsfeier der rund 40 Mitarbeiter 1936

Ende der 1930er Jahre bot die Firma „Robert Kahrmann & Co.“ bereits ein komplettes und umfangreiches Programm für Gas- und Sanitäramaturen an. Die Fertigung erfolgte komplett im Haus, angefangen vom Kokillenguss über die Montage, der Endkontrolle bis zur Verpackung. Die Produkte wurde damals unter dem Namen ROKA für RObert KAhrmann vertrieben. Diese Bezeichnung hat sich jedoch nicht durchgesetzt und ist bis heute weitgehend unbekannt.

|

|

|

Bereits im Jahr 1937 wurde der typische ROKAL-Gießer im ovalen Firmenlogo verwendet. Das ROKAL-Emblem zeigt zwei Arbeiter beim Gießvorgang sowie die Initialen R K. Noch heute befindet sich dieses Logo an der Wand einer Werkshalle an der Robert-Kahrmann-Straße.

Während des zweiten Weltkriegs wurde die Firma in die Produktion kriegswichtiger Güter einbezogen. Allerdings gibt es nur wenige Dokumente aus dieser Zeit, da alles streng geheim war und nach dem Krieg fast alle Unterlagen vernichtet wurden. Gesichert ist, dass Zünder oder Zündergehäuse aus Druckguss und Stanzteile gefertigt wurden. Die Stammbelegschaft bestand aus etwa 20 Personen. Hinzu kamen nochmals 20 Zwangsarbeiter aus Russland und Polen, die in eigens gebauten Baracken untergebracht waren. Diese dienten noch Jahre nach dem Krieg als technisches Büro, Kantine und Krankenstube.

Schon während des Krieges gab es eine Verbindung zur Deutschen-Vergaser-Gesellschaft DVG in Berlin und eine Zusammenarbeit mit den dortigen Mitarbeitern Prof. Pierburg und Paul Schönefeld. In Lobberich wurden Vergasergehäuse aus Druckguss gefertigt und nach Berlin geliefert, wo die Endmontage stattfand. Der Ausgang des Krieges traf die Deutsche-Vergaser-Gesellschaft geradezu vernichtend. Das Berliner Werk war durch Kriegseinwirkungen fast vollkommen zerstört, und was von Bomben und Brand verschont blieb, wurde demontiert. Die Betriebe in Prag, Forst und Wittenberge wurden enteignet. Damit war nahezu die gesamte Deutsche Vergaserproduktion am Ende des Krieges lahm gelegt.

Die Firma „Robert Kahrmann & Co.“ blieb vom Krieg verschont und die Maschinen wurden von den Besatzungsmächten nicht demontiert. Trotz Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung lief die Produktion bald nach Kriegsende wieder auf Hochtouren und Anfang 1946 wurden 60 Personen beschäftigt. Produziert wurden neben sanitäre Armaturen auch Druckknopfspüler für Toiletten und Rasierapparate aus verchromtem Zinkblech. Zu dieser Zeit trat Werner Grodde, einer der späteren Schwiegersöhne Robert Kahrmanns, in die Firma ein. Ihm verdankt die Firma den wirtschaftlich größten Erfolg im Bereich der Armaturenfertigung.

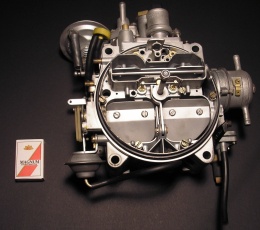

Wohl aufgrund der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit der Deutschen Vergaser Gesellschaft nahm die englische Militärbehörde Kontakt mit Robert Kahrmann auf, um eine Vergaserproduktion für Volkswagen in Wolfsburg aufzubauen. Der Vergaserspezialist Paul Schönefeld kam 1946 von Berlin nach Lobberich und Professor Pierburg, der die Patentrechte für Vergaser besaß, kam aus Kriegsgefangenschaft frei. Seine Patente wurden in Abstimmung mit den französischen Geschäftspartnern SOLEX in Paris auf einen international gültigen Stand gebracht. Noch vor der Währungsreform 1948 konnten die ersten Vergaser aus Lobberich an das Volkswagenwerk geliefert werden.

VW Vergaser

VFIS Doppelregister-Vergaser 4A1

Professor Pierburg zog allerdings recht bald nach Neuss, gründete dort eine eigene Firma und baute die Entwicklung und den Vertrieb von Vergasern aus. ROKAL, wie die Firma seit 1949 hieß, besaß keine eigenen Patente im Vergaserbereich und wurde so zur verlängerten Werkbank für Pierburg. Produziert wurden neben Vergasern auch Benzinpumpen.

Robert Kahrmann suchte 1949 einen kurzen griffigen Namen für seine Firma und deren Produkte. In Anlehnung an die Produktbezeichnung ROKA aus den 1930er Jahren entschied er sich für den Namen ROKAL, bei dem neben seinen Initialen RObert KAhrmann noch der Standort der Firma, Lobberich einbezogen wurde. Der Firmenname wurde zunächst von „Robert Kahrmann & Co.“ in „ROKAL GUSS- und ARMATURENWERK GmbH“ geändert. Ab 1953 hieß die Firma nur noch „ROKAL GmbH“.

Durch die explosionsartige Entwicklung des Unternehmens in allen Produktionsbereichen war das ehemalige Firmengelände in den früheren Remisen und Ställen von Haus Erlenbruch mittlerweile viel zu klein geworden und so entstand im Laufe der Jahre an der Bruchstraße, heute Robert-Kahrmann-Straße ein weitläufiges Firmenareal von etwa 100.000 Quadratmeter Fläche.

ROKAL-Verwaltungsgebäude, um 1956

ROKAL-Werkshallen, um 1956

Im Jahr 1957 arbeiteten bei der ROKAL GmbH knapp 1.500, 1965 um die 2.000, 1971 dann 2.600 Menschen, darunter 670 Gastarbeiter.

Der „Frankfurter Topf“ war ein Schalldämpfer für Motorräder mit leistungssteigernder Wirkung. Eingesetzt wurde dieser z.B. bei der „BMW R 50“, der „Adler MB 250“ oder der „KTM R 125 Tarzan“.

Heinz Holterbosch bei der Konstruktion der BR 03.10

Neben den Armaturen gab es bei ROKAL einen weiteren Hochglanzbereich, die Zierleistenproduktion. Nach dem Krieg kehrte Professor Haas, der sich als 'Aluminium-Papst' einen Namen gemacht hatte, in seinen Heimatort Lobberich zurück. Bei ROKAL entwickelte er ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung und Veredelung von Aluminium. Dieses Eloxalverfahren war Voraussetzung für die Herstellung von Zierleisten.

Bis Mitte der 1960er Jahre ging es kontinuierlich bergauf, die Wirtschaft boomte und ROKAL wurde in diesem Sog groß. Zu diesem Zeitpunkt war die Firma einer der wichtigsten Zulieferer für die deutsche und auch europäische Automobilindustrie. ROKAL hatte die klassischen Lobbericher Unternehmen der textilverarbeitenden Industrie in Größe und Bedeutung längst hinter sich gelassen.

Allerdings war ROKAL gezwungen, seine Kapazitäten laufend zu erweitern. Mangels Eigenkapital mussten die Erweiterungen über Kredite finanziert werden, was bei einer Steigerung des Umsatzes von 45 Mio. DM 1963 auf 100 Mio. DM 1970 zu verkraften gewesen wäre.

Die Wirtschaftskrise 1966 traf das Unternehmen jedoch schwer. Die Aufträge stagnierten und ROKAL blieb auf seinen Armaturen und Vergasern sitzen. Die Folge waren Kurzarbeit und Entlassungen. Für Robert Kahrmann, der als Mann von „Güte und Hilfsbereitschaft“ bezeichnet wurde und dem die Belange seiner Mitarbeiter stets wichtig waren, muss dies ein Tiefpunkt gewesen sein. Er ließ sich noch mit 80 Jahren jeden Tag im Betrieb sehen, in dem viele Kriegsheimkehrer trotz Behinderung einen Arbeitsplatz gefunden hatten.

Ein Jahr später zog die Wirtschaft aber wieder an und alles schien nur ein böser Spuk gewesen zu sein. Dennoch entwickelte sich die Ertragslage des Unternehmens nicht mehr so, dass Spielraum für nicht profitable Abteilungen blieb. Erster Leidtragender war die Modellbahn, die 1971 verkauft wurde. Hinzu kam, dass dem Unternehmen durch den Tod von Paul Schönefeld und Dr. Georg Hotze im Jahr 1968 zwei wichtige Führungspersönlichkeiten verloren gingen, für die kein adäquater Ersatz gefunden werden konnte.

Im gleichen Jahr, am 1. Juli 1971, wurden die Armaturen ausgegliedert und an ein französisches Konsortium verkauft, wobei ROKAL wie bei der Modellbahn eine Minderheitsbeteiligung von 49% behielt. Die endgültige Auflösung seines Unternehmens erlebte Robert Kahrmann nicht mehr, er verstarb 84jährig am 27. April 1972.

Am 1. August 1972 übernahm die Deutsche-Vergaser-Gesellschaft die Vergaserproduktion mit 700 Mitarbeitern unter der neuen Bezeichnung Pallas Apparate GmbH & Co. KG. Die verbliebenen Geschäftsbereiche der ROKAL GmbH produzierten Druckguss- und Stanzteile sowie Werkzeuge. Bis 1974 waren bei der ROKAL GmbH die Schulden trotz Auslagerung von Unternehmensteilen auf 25 Mio DM angewachsen.

Da die Banken weitere Kredite sperrten und eine Landesbürgschaft angelehnt wurde, wurde am Altweiberdonnerstag 1974, am 13. Februar, das Konkursverfahren eröffnet, von dem 1.300 Arbeiter und Angestellte betroffen waren. Pallas übernahm einige Geschäftsbereiche, andere wurden eingestellt. Der Niedergang der ROKAL GmbH hatte seit 1971 insgesamt etwa 700 Arbeitsplätze gekostet.

Aus Pallas wurde die Pierburg GmbH & Co. KG, welche wiederum von Rheinmetall aufgekauft wurde. In den folgenden Jahren wurde weiter rationalisiert. Die Vergaserproduktion wurde Anfang der 1990er Jahre eingestellt und auf Saugrohre aus Aluminium und Magnesium für Benzinmotoren umgestellt. Bis 2005 arbeiten noch 570 Menschen im Lobbericher Werk, ab 2007 nur noch 370 - Tendenz durch Verlagerungen ins Ausland abnehmend. Heute gehört die Firma zur Kolbenschmidt-Pierburg AG.

Die ROKAL Armaturen GmbH blieb als eigenständige Firma auf dem Gelände und übernahm das alte, kleinere Verwaltungsgebäude sowie die angestam- mten Produktionshallen (auf dem oberen Luftbild die Hallen in der vorderen Reihe rechts vom Turm).

Man produzierte zunächst mit 250, später nur noch mit etwa 80 Mitarbeitern hochwertige Wascharmaturen. 1988 wurde das Unternehmen, das zwischenzeitlich in schwedischen Besitz übergegangen war, von der Hansa Gruppe übernommen und grundlegend modernisiert. Neben einem neuen Verwaltungs- und Schulungsgebäude wurden neue Anlagen für die Produktion angeschafft und die Belegschaft wuchs auf 180 Arbeiter und Angestellte.

Im Jahr 2006 wurde in der Konzernzentrale in Stuttgart entschieden, den Standort Nettetal umzustrukturieren und 130 Mitarbeiter zu entlassen. Aber auch dies war nur ein Zwischenschritt. Der Plan, mit einer kleinen Belegschaft von rund 50 Mitarbeitern exklusive Wascharmaturen herzustellen, wurde fallen gelassen. Zum Jahresende 2008 werden auch die letzten ROKAL-Mitarbeiter entlassen Alle Anlagen werden demontiert und im Ausland neu aufgestellt So endet nach über 80 Jahren die traditionsreiche Produktion von Sanitär-Armaturen in Lobberich.