Weltweit die einzige Kleinstadt mit authentischem

Gaslicht seit 1887:

Gaslicht in Lobberich:

"Das erste Zeichen des Fortschritts"

Übersicht

Übersicht

![]() Fragen und Antworten für Skeptiker

Fragen und Antworten für Skeptiker

![]() Streit um das Gaslicht - seit 1887

Streit um das Gaslicht - seit 1887

![]() Vision: Vermarktung und Würdigung des Gaslichtes

Vision: Vermarktung und Würdigung des Gaslichtes

![]() Kulturelle Überlegungen

Kulturelle Überlegungen

![]() Kleine Geschichte der Lobbericher Gasversorgung als erstes Zeichen des Fortschrittes

Kleine Geschichte der Lobbericher Gasversorgung als erstes Zeichen des Fortschrittes

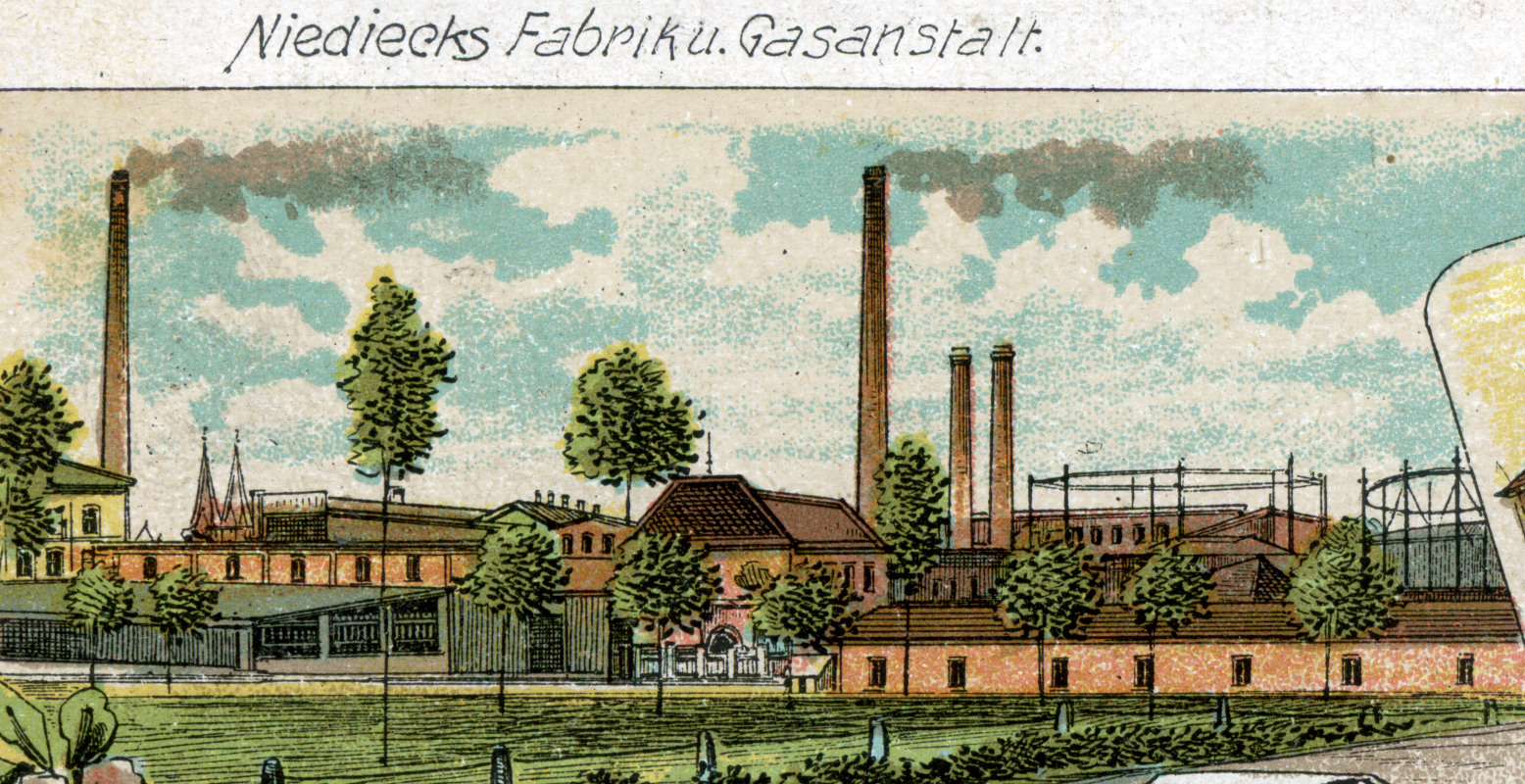

Lobberich läßt sich zunächst von Niedieck versorgen

"Public Private Partnership" würde man heute nennen, was 1887 zwischen

der Gemeinde Lobberich und der Textilfabrik ![]() Niedieck & Cie. vereinbart

worden ist: Das Unternehmen liefert Gas für die Straßenbeleuchtung

und die Wohnungen. Die Gemeinde konnte so auf den Bau eines eigenen Gaswerkes

verzichten.

Niedieck & Cie. vereinbart

worden ist: Das Unternehmen liefert Gas für die Straßenbeleuchtung

und die Wohnungen. Die Gemeinde konnte so auf den Bau eines eigenen Gaswerkes

verzichten.

Das Textilunternehmen hatte Mitte der 80er Jahre an der oberen ![]() Breyeller

Straße auf dem Gelände zur

Breyeller

Straße auf dem Gelände zur ![]() Flothender Straße hin ein Gaswerk

errichtet, um die Motoren an den Maschinen in den Fabriken anzutreiben. Doch

machte sie auch der Gemeinde das Angebot, "dem Ort für einen sehr

mäßigen Preis auf längere Zeit unter Garantie gutes Kohlengas

zu liefern". Das muß nicht unumstritten gewesen sein, wie aus einem

Brief von Bürgermeister Louis Bender hervorgeht, den dieser im Zusammenhang

mit dem Bau des Wasserwerkes an den Kreisausschuß schrieb. Es gab

Opposition gegen das Wasserwerk, "was auch vor zehn Jahren bei der jetzt

so beliebten Gasanlage in Erscheinung getreten ist". Fast zwei Jahre hatte

man sich gestritten.

Flothender Straße hin ein Gaswerk

errichtet, um die Motoren an den Maschinen in den Fabriken anzutreiben. Doch

machte sie auch der Gemeinde das Angebot, "dem Ort für einen sehr

mäßigen Preis auf längere Zeit unter Garantie gutes Kohlengas

zu liefern". Das muß nicht unumstritten gewesen sein, wie aus einem

Brief von Bürgermeister Louis Bender hervorgeht, den dieser im Zusammenhang

mit dem Bau des Wasserwerkes an den Kreisausschuß schrieb. Es gab

Opposition gegen das Wasserwerk, "was auch vor zehn Jahren bei der jetzt

so beliebten Gasanlage in Erscheinung getreten ist". Fast zwei Jahre hatte

man sich gestritten.

Trotz aller Gegenmeinungen: am 18. März 1887 wurde beschlossen, mit

der Firma ![]() Niedieck einen "Vertrag über die Einführung der

Gasbeleuchtung" zu schließen; dafür vergrößerte das

Unternehmen seine Gasanlage. Zum 1. Oktober sollte "das Steinkohlengas in

reinster Qualität, frei von Schwefelwasserstoff und Ammoniak, mit einer

Leuchtkraft von mindestens fünfzehn Lichteinheiten bei einem Gasconsum

von einhundertfünfzig Litern pro Stunde" geliefert werden, doch

strömte es erst ab dem 2. November offiziell durch die von einer

Kölner Firma verlegten und von der Gemeinde mit 50 000 Mk. bezahlten

Rohre.

Niedieck einen "Vertrag über die Einführung der

Gasbeleuchtung" zu schließen; dafür vergrößerte das

Unternehmen seine Gasanlage. Zum 1. Oktober sollte "das Steinkohlengas in

reinster Qualität, frei von Schwefelwasserstoff und Ammoniak, mit einer

Leuchtkraft von mindestens fünfzehn Lichteinheiten bei einem Gasconsum

von einhundertfünfzig Litern pro Stunde" geliefert werden, doch

strömte es erst ab dem 2. November offiziell durch die von einer

Kölner Firma verlegten und von der Gemeinde mit 50 000 Mk. bezahlten

Rohre.

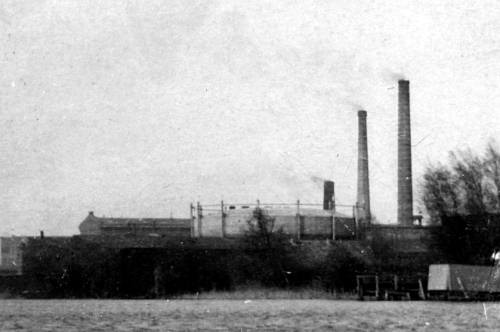

Gaswerk der Fa. Niedieck

- Blick über das Nettebruch

Blick vom Windmühlenbruch

Bereits ab September waren abends die ersten leuchtenden Gaslaternen zu bewundern gewesen. Insgesamt 71 Laternen standen damals in Lobberichs Straßen - und sechs auf dem Marktplatz.

Zitat:

Guter Tagelohn

Erfreulich ist es, daß durch die Erdarbeiten den Arbeitern so schöne Gelegenheit geboten wird, auf längere Zeit einen guten Tagelohn verdienen zu können, der Manchem für den kommenden Winter noch gut sein wird. Es wäre deshalb zu wünschen, daß die Arbeit nicht durch Heranziehen fremder Arbeitskräfte zu sehr beschleunigt würde.

"Rhein u. Maas" vom 18. Juni 1887 zur Verlegung der Gasleitung

Im Jahr darauf gab es schon 110 Anschlüsse, die das ganze Unternehmen

wirtschaftlich machen. Bis zum Jahre 1900 hatte sich die Zahl der

Anschlüsse auf 373 erhöht. Wahrscheinlich war die Zahl der Abnehmer

noch größer, doch gibt es keine Aufzeichnungen über die damals

installierten Gasmesser mehr. Die Zusammenarbeit mit der Firma ![]() Niedieck muss

zur beiderseitigen Zufriedenheit verlaufen sein, denn im Jahre 1903 notierte

Bürgermeister Max Heckmann unter dem 8. April: "Der Gasvertrag vom 19.

März 1887 ist heute auf 20 Jahre verlängert worden."

Niedieck muss

zur beiderseitigen Zufriedenheit verlaufen sein, denn im Jahre 1903 notierte

Bürgermeister Max Heckmann unter dem 8. April: "Der Gasvertrag vom 19.

März 1887 ist heute auf 20 Jahre verlängert worden."

Zitat:

Freches Frauenzimmer

Lobberich mit Gasbeleuchtung ist schöner und sicherer geworden. Dennoch

versucht am Nikolausabend 1887 ein freches Frauenzimmer, "mitten auf der

gasbeleuchteten, belebten ![]() Hochstraße" einem Mädchen seinen Korb

mit eingekauften Nikolausgaben zu entreißen. Der Versuch wird vereitelt,

das Frauenzimmer entkommt, Schreck und Empörung bleiben.

Hochstraße" einem Mädchen seinen Korb

mit eingekauften Nikolausgaben zu entreißen. Der Versuch wird vereitelt,

das Frauenzimmer entkommt, Schreck und Empörung bleiben.

Theo Optendrenk: "Lobberich im Aufbruch", Seite 27

Die Gasabgabe wird für 1888, das erste volle Jahr nach Aufnahme des Bezugs, mit 142 000 cbm angegeben. Um die Jahrhundertwende belief sich der Gasverbrauch auf rund 400 000 cbm und erreichte im Jahre 1913 gar 645 000 cbm. Während des Ersten Weltkrieges ging er bis auf 460 000 cbm zurück und sackte dann 1919 auf 360 000 cbm ab: es war nicht genügend Kohle zur Gasproduktion vorhanden.

Zitat

Stundenweise Gas

Infolge der unzulänglichen Kohleversorgung konnte es nicht ausbleiben, daß die Gasversorgung der Gemeinde ganz erheblich eingeschränkt werden mußte. Es wurde deshalb während der Dauer des Krieges in der Regel nur Gas abgegeben in den frühen Morgenstunden, in den Mittagsstunden und in den Abendstunden. Vorübergehend mußte das Gaswerk wegen Kohlenmangels wiederholt stillgelegt werden.

"Eisernes Buch der Gemeinde Lobberich", Seite 130

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg häuften sich die Klagen über

Mängel bei der Gasversorgung. Es gab kaum eine Gemeinderatssitzung,

in der man sich nicht mit dem Gas beschäftigte. Trotz ständiger

Verhandlungen mit der Firma ![]() Niedieck erreichte auch die Verwaltung keine

Besserung. Selbst als sich die Gemeinde mit Erfolg für eine bessere

Kohleversorgung einsetzte und nachwies, dass in einem Zeitraum von fünf

Monaten genügend Kohle geliefert worden war, war Lobberich die halbe

Zeit noch ohne Gas. So wurde vermutet, daß die Firma die Kohle auch

anderweitig eingesetzt hatte. Dem Vertreter des Reichskohlenkommissars wurde

die Einsicht in das vorgeschriebene Kohlenbuch verweigert.

Niedieck erreichte auch die Verwaltung keine

Besserung. Selbst als sich die Gemeinde mit Erfolg für eine bessere

Kohleversorgung einsetzte und nachwies, dass in einem Zeitraum von fünf

Monaten genügend Kohle geliefert worden war, war Lobberich die halbe

Zeit noch ohne Gas. So wurde vermutet, daß die Firma die Kohle auch

anderweitig eingesetzt hatte. Dem Vertreter des Reichskohlenkommissars wurde

die Einsicht in das vorgeschriebene Kohlenbuch verweigert.

So war es kein Wunder, dass sich die Gemeinde mit dem Bau eines eigenen Gaswerks beschäftigte. Am 26. September 1921 faßten die Finanz-, Gas- und Wasserwerkskommission sowie der Gemeinderat unter dem Vorsitz des Bürgermeister-Stellvertreters Paul Brocher den einstimmigen Beschluss, "Mittel und Wege zu suchen, um der Gemeinde ein eigenes Gaswerk zu verschaffen". Nun ging es fast Schlag auf Schlag: Bürger waren einhellig für ein Gaswerk, auch die Mittelstandsvereinigung stimmte zu, am 18. Oktober wurden Firmen um ein Angebot für den Neubau eines Gaswerks mit einer Jahresleistung von 1 Mio. cbm gebeten. Doch es wurden keine Angebote abgegeben. Am 2. Februar 1922 erfuhr die Gemeindeverwaltung von einer Firma, ihr sei von glaubwürdiger Seite versichert worden, die Gemeinde hätte vom Gaswerksbau wegen der hohen Kosten abgesehen.

Zitat:

Besserung

Versammlung erkennt in ihrer Mehrheit die Notwendigkeit, in der Gasversorgung der Gemeinde eine Besserung zu schaffen, heißt die Absicht des Gemeinderates gut, die Frage der Errichtung eines eigenen Gaswerks zu prüfen, und stimmt auch dem Beschluß des Gemeinderats zu, zur Bildung eines Baufonds ab 1. Oktober 1921 zum jeweiligen Gaspreis einen besonderen Zuschlag von 50 Reichspfennig je Kubikmeter zu erheben.

Beschluss einer Bürgerversammlung vom 2. Oktober 1921

Das war ein erster Fingerzeig auf eine Opposition, die nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats am 19. März 1922, ein Gaswerk zu bauen, einsetzte. Acht Bürger mobilisierten Parteien und Innungen, eine Protestversammlung jagte die andere. Dabei wurde nicht nur gegen den Bau des Gaswerks Sturm gelaufen, sondern gleich auch gegen die Beschaffung von Maschinen und Einrichtungen für das Wasserwerk (Ersatz für Dampfmaschine) und das Krankenhaus. Alles habe die Gemeinde zu teuer bezahlt, hieß es. Plakate wurde aufgehängt mit Parolen wie "Millionen in Gefahr" oder "Der Friede in Lobberich ist gestört" oder "Lobberich vor dem Ruin". Es ging turbulent zu, denn Gemeindevertreter wurden in Versammlungen niedergeschrieen und beleidigt. Schließlich behaupteten die Gegner: "85 Prozent der Bürgerschaft sind gegen den Gaswerksbau!"

Es wurde trotzdem gebaut. Die Baufirma Tümmers begann am 11. Juni 1922

auf dem Gelände an der ![]() Wevelinghover Straße unmittelbar vor der

Bahn mit den Arbeiten, ab Oktober installierte die Fachfirma Klönne

(Dortmund) die Maschinen und Kesselanlagen. Die knapp bemessene Bauzeit bis

zum 15. März 1923 konnte nicht eingehalten werden, da Material durch

den passiven Widerstand an Rhein und Ruhr (es war die Zeit der

belgisch-französischen Besetzung) nicht so herangebracht werden konnte,

wie es nötig war: 13 Waggons Material mußten mit Autos und

Pferdefuhrwerken am Bahnhof Ruhrort abgeholt werden. Im Februar ruhten die

Bauarbeiten für zwei Wochen, doch war schließlich alles am 30.

April fertiggestellt, so dass das erste Gas am 2. Mai 1923 vom neuen Gaswerk

aus durch die Rohre in Wohnungen und Betriebe strömen konnte.

Wevelinghover Straße unmittelbar vor der

Bahn mit den Arbeiten, ab Oktober installierte die Fachfirma Klönne

(Dortmund) die Maschinen und Kesselanlagen. Die knapp bemessene Bauzeit bis

zum 15. März 1923 konnte nicht eingehalten werden, da Material durch

den passiven Widerstand an Rhein und Ruhr (es war die Zeit der

belgisch-französischen Besetzung) nicht so herangebracht werden konnte,

wie es nötig war: 13 Waggons Material mußten mit Autos und

Pferdefuhrwerken am Bahnhof Ruhrort abgeholt werden. Im Februar ruhten die

Bauarbeiten für zwei Wochen, doch war schließlich alles am 30.

April fertiggestellt, so dass das erste Gas am 2. Mai 1923 vom neuen Gaswerk

aus durch die Rohre in Wohnungen und Betriebe strömen konnte.

Gemeindegaswerk nach Fertigstellung 1923 - Foto: Sammlung

Photobrock

Erbaut wurde eine Vertikalkammerofenanlage auf dem Stand der damaligen Technik. Ofen und Apparate einschließlich Reserve hatten eine Leistung von 5 000 cbm täglich. Der 3 000 cbm fassende Behälter konnte durch den Einbau eines Zwischengliedes auf 6 000 cbm Inhalt erweitert werden. Auch die Ofenanlage war nach Westen hin zu vergrößern. Das geschah beispielsweise 1944 durch einen weiteren "Zweier-Ofen", so daß die Anlage dann aus einem "3er"- und zwei "2er"-Öfen bestand. Die garantierte Leistung von 1 Mio. cbm ist im Jahresmittel mehrmals überschritten worden, an einzelnen Tagen sogar bis zu 20 Prozent. Die Gasausbeute aus 100 kg Kohle betrug 35 bis 40 Prozent, bei guter Kohle sogar 47 Prozent. Demgegenüber hatte Niedieck nur von einer 20- bis 25prozentigen Ausbeute in der Selbstkostenrechnung gesprochen. Wurden dort 10 Ofenarbeiter eingesetzt, so waren es beim neuen Werk nur vier. Die Kohle wurde über die Bahn angeliefert, das Werk hatte einen Gleisanschluß. Die Firma Niedieck zog bald die Konsequenzen: sie verkaufte 1926 ihr Gaswerk auf Abbruch und bezog ihr Gas für die Appretur von der Gemeinde.

Zitat:

Krefelder Lob

Billiger und besser ist noch nie ein Werk bei gleicher Leistungsfähigkeit erbaut worden und das trotz der unglaublichsten Schwierigkeiten aller Art.

R. Riedl, Direktor der Stadtwerke Krefeld, am 14. Oktober 1930

Belegschaft des Gaswerkes Wevelinghoberstraße

Ende der 20er Jahre bat Lobberichs Bürgermeister Josef Eger den Direktor der Stadtwerke Krefeld, R. Riedl, regelmäßig um die Inspektion von Gas- und Wasserwerk. Dieser gab technische Ratschläge, nahm aber auch zu Überlegungen der Energieversorgung Stellung. Damals diskutierte man die Strom-Offensive des RWE, das vor allem als Koch-Energie das Gas verdrängen wollte und mit Sonderangeboten lockte. Da wurde auch erwogen, Gas nach Kaldenkirchen zu liefern und das Breyeller Werk zu pachten, denn die dortigen Anlagen waren technisch veraltet (nach Breyell-Onnert wurde schon seit 1907 Gas geliefert, denn das Lobbericher Werk bei Niedieck lag nur einige hundert Meter weit entfernt). Zum "Ferngas aus Lobberich" kam es dann aber nicht. Riedl riet den Lobberichern im Rahmen des Verdrängungswettbewerbes Anfang 1931 auch zu einer Starklichtgasbeleuchtung: "Eine gute Straßenbeleuchtung ist die beste Visitenkarte für das Gaswerk".

Inflation:Für die Erbauung des Werkes stellte der Gemeinderat zur Verfügung:

Die Abrechnung lautete auf:

|

1948 hielten die Gemeindewerke stolz Rückschau. Anlaß dazu waren nicht nur "50 Jahre Wasserversorgung", sondern auch die 60jährige Gasversorgung und das 25jährige Bestehen des eigenen Gaswerkes. Die Nachkriegsnot erhellt dieser Satz in dem mit Schreibmaschine gefertigten Bericht: "Gassperrstunden sind z. Zt. noch unvermeidlich, weil eine Kohlenzuteilung in diesem Umfange nicht erfolgt." Nach Angaben der Gemeindewerke liegt der Lobbericher Gasverbrauch mit rund 110 cbm je Kopf der Bevölkerung "weit über dem Reichsdurchschnitt" (damals gab es die Bundesrepublik noch nicht). Er war durch eine rege Werbetätigkeit erreicht worden. Als gewerbliche Abnehmer voll auf Gas eingerichtet waren damals das Krankenhaus, drei Hotels, vier Metzgereien, drei Heißmangeln, drei zahntechnische Labors, drei Damensalons und noch etliche Betriebe mit kleinen Gasverbrauchsapparaten. Bei den Haushaltungen zählte man 1 123 Gaskocher, 653 Gasherde, 83 Warmwasserspender, 153 Badeeinrichtungen und 252 Gasanlagen. Die "Anschaffung von guten Gasgeräten" war den Haushaltungen durch Ratenzahlungen erleichtert worden.

Gaswerk (im Hintergrund) Foto von

1956 - Sammlung Heymanns

Seine Pflicht hat das Gaswerk, immer wieder auf den neuesten technischen Stand gebracht, bis zum 15. Juli 1963 erfüllt. Von da ab wurde Kokereigas von der Ruhr in die Leitungen eingespeist, geliefert von der Ruhrgas AG. Lobberich zog hier mit Kempen, Grefrath und Kaldenkirchen sozusagen an einer Leitung. Für kleine Werke lohnte sich die Eigenerzeugung von Gas nicht mehr, dieses konnten "die Großen" nun preiswerter produzieren und zum gleichen Preis mit einem höheren Brennwert liefern, so das für die Verbraucher ein Vorteil von rund 10 Prozent entstand. Gleichzeitig wurde den Lobberichern ein Vollversorgungstarif angeboten mit einem Kubikmeterpreis von 11 Pfennigen. "Damit wird das Gas wieder aktuell und durchaus wettbewerbsfähig gegenüber anderen Energiearten", hieß es damals in einer Mitteilung der Gemeindewerke.

Gasproduktion und -abgabe

|

Nach dem Bau einer Gas-Übernahmestation wurde das Gaswerk nach und nach abgebrochen. In der ersten Aprilhälfte 1966 kam schließlich auch der 30 m hohe Schornstein an die Reihe. Er wurde Stein für Stein abgetragen, weil eine zunächst vorgesehene Sprengung einen benachbarten Betrieb gefährdet hätte. Auf dem ehemaligen Gaswerksgelände befinden sich heute mehrere Gewerbebetriebe.

Breyeller Straße mit Gaslaternen

Das Thema Gas erhitzte die Gemüter noch einmal im Jahre 1967, als die Ruhrgas die Umstellung von Kokerei(Fern)gas auf Erdgas anbietet: es hat einen erheblich höheren Heizwert, doch müssen rund 2 600 Gasgeräte umgestellt, aber auch 600 verschrottet werden, da sie für das neue Gas nicht mehr zu gebrauchen sind. Diese Kosten sollen die Verbraucher tragen, entschied der Stadtrat, während auf die Stadt andere Kosten am Leitungsnetz und bei den Gaslaternen zukommen. Ehe Ende November umgestellt wurde, kam es noch zu einem Anzeigenkrieg der Strom- und Gaslieferanten; auch örtliche Händler, in einem Lieferring zusammengeschlossen, sahen sich einem Preisbrecher gegenüber. Nachdem sich die Aufregung wieder gelegt hat, meldeten die Stadtwerke im Juli 1968 für das erste Halbjahr einen Anstieg der Erdgaslieferung um rund 50 Prozent (gemessen am Heizwert) und fügen hinzu: "Alle Gaslaternen brennen einwandfrei." Ihre Umstellung hat nur 50 000 DM gekostet, der Austausch gegen Elektrolampen wäre dagegen 250 000 DM teuer gewesen.

Abschied von den Gaslaternen nahm die Stadt nach und nach; er ist allerdings

noch immer nicht endgültig, denn in der ![]() Mühlenstraße erhellen

einige den Nachtschwärmern den Weg nach Hause.

Mühlenstraße erhellen

einige den Nachtschwärmern den Weg nach Hause.

Nachträge:

- 2009 gab es 33 Lampen am Schulzenburgweg, Brabanter Straße , Windmühlenweg und Mühlenstraße

- 2010 wurden am Schulzenburgweg 5 Gaslampen durch 7 LED - Lampen ersetzt.

- Im November 2010 wurden weitere Laternen auf der Brabanter Straße durch LED ersetzt.

- Dezember 2010: Neue Gaslaternen werden bei Haumer, Flothender Straße, Ecke Caudebecring eingeweiht (Link)

- Januar 2011: Bürger berichten von unzureichender Helligkeit der LED - Lampen auf der Brabanter Straße.

- Im Ortskern befinden sich Nachbauten von Laternen der ersten Generation, die allerdings elektrifiziert sind. (Burgweg, Kirchstraße, Am Treppchen und im Park)

- Im September 2022 - 135 Jahre nach dem ersten Erleuchten der Laternen werden sämtliche öffentlichen Gaslaternen in Lobberich vom Netz getrennt. Begründung: Energiesparen.